Artículo monográfico de Daisy Rubiera Castillo acerca de la actriz Hilda Oates.

Descolonización y superación del racismo en el filme Buud Yam de Gaston Kaboré

Buud Yam, que significa ancestro, es un largometraje de 97 minutos dirigido por Gaston Kaboré (Burkina Faso/Francia) en 1997.

A mis abuelos negros

Yo aprendí

una lengua sagrada

la lengua de Timboctú,

que cantó mi taita

cuando ardía el monte.

Hablemos de equidad, hablemos de justicia

Cuando trabajamos en pos de promover la equidad y la justicia social, estamos abriendo nuevas alternativas para crear zonas donde nos sintamos seguros, respetados y valorados

Somos mujeres en resistencia

Somos mujeres en resistencia

Volando entre cerrojos, crece un árbol frondoso.

Un amanecer abriéndose camino,

mujeres creando un legado poderoso.

Entre el grito y el silencio

construyendo, luchando y resistiendo.

Autobiografía

Mi expresión sale poética, no puedo usar palabras sin jugar con ellas y, como música, componer piezas que deleiten a los demás, pero hagan pensar que estoy tan loca como para hacer de una reflexión un poema.

Un moyugba de aché para la igualdad de las personas excluidas

La incorporación de la temática religiosa en el marco de la lucha por la igualdad social requirió años de debates social.

Reflexiones en torno a la Escuelita Antirracista del Kilombo Negrocéntricxs

En el año 2020 construimos un proyecto educativo llamado “Escuelita Antirracista” (EA), que planteaba la creación de un programa pedagógico enfocado en el pensamiento antirracista y decolonial, y que se llevaría a cabo de forma presencial en Santiago de Chile.

Importancia de fomentar una educación antirracista en Brasil

La educación brasileña todavía continúa teniendo un carácter eurocéntrico y es pensada/proyectada desde esquemas neoliberales

¡Sea el Santísimo, sea! Vicenta B, cuando la espiritualidad no alcanza

Creo que Vicenta es una metáfora de la Cuba actual, esa que sin importar especificación geográfica está derruida, herida, lastimada por el paso del tiempo y la silente (pero dolorosa) inercia.

Las violencias del pasado y el presente afro en «Hijos del Mar» de Edwidge Danticat

El cuento “Hijos del Mar” de la novela fragmentada Krik? Krak!, publicada en 1996 por la autora haitiana Edwidge Danticat, narra sucesos que se remiten a la realidad presentando diversos tipos de violencia.

Génesis del racismo como delito en Cuba. Diez años después

Sobre la base del racismo se vulneran mecanismos legales y se introyectan delitos que llegan a la violencia psicológica, doméstica, física, empresarial.

Zuleica Romay: El racismo es un recurso para el ejercicio del poder

Entrevista a lainvestigadora cubana Zuleica Romay Guerra

De los espíritus oscuros a la hipersexualización del hombre negro. Imaginarios de violencia y racismo en la práctica del espiritismo cruzado

El espiritismo cruzado dentro del sistema religioso afrocubano, es el mayor exponente del sincretismo de las religiones de matriz africana (regla de ocha o santería y regla de palo monte o mayombe) junto a la doctrina espírita kardeciana, la religiosidad popular católica y el cristianismo.

Negros, huid y viviréis

Así se construye el imaginario racista del mundo: creando una narrativa donde las personas que no son blancas están por detrás del encuadre principal de la vida y son marginales.

12 de septiembre, día de Ochún

¿Cuándo se celebra a Ochún, el 8 o el 12 de septiembre? Los seguidores y sacerdotes de la regla de ocha o santería, una de las expresiones de religiosidad popular de matriz africana exponente del sincretismo en Cuba y su diáspora religiosa, cada año distinguen las dos celebraciones como una deconstrucción de lo que en la colonia fue un ejercicio y/o mecanismo de preservación y resistencia cultural.

Doce razones para no ir a ver Barbie

El viernes pasado fui a ver Barbie. Aquí explico doce razones por las cuales considero que esta película constituye un retroceso en nuestras luchas, para un mundo para todes.

Un quarter con bata cubana

No es solo la imagen de una mujer en el reverso de una moneda. No es una moneda más, ni una mujer cualquiera. Es una mujer afrocubana, es Celia Cruz, elegida por el American Women Quarters™ Program Honorees

Mis Tetas: La libertad y el derecho de elegir y decidir sobre tu cuerpo

El día de mi cirugía, después de operada solo pude quedarme en el hospital quince minutos. Aún con la anestesia local me monté en el taxi y fui directo a casa; era ilegal y el riesgo para todos era grande.

¿Cuál ha sido tu mayor reto como mujer afrodescendiente?

Aymée Nuviola, Ariana Àlvarez, Limara Meneses y Argelia Fellove responden a la pregunta ¿Cuál ha sido tu mayor reto como mujer afrodescendiente?

Abraham Jiménez Enoa: No agradeceré que no me mates

¿Cómo demoré en darme cuenta de que en la televisión de mi país no salían negros cuando en las calles, en los ómnibus, en las filas, en las bodegas, estaban repletas de gente de mi color de piel?

Una genealogía afrofeminista cubana que construye olvidos

¿Qué clase de genealogía y cartografía es esta que termina volviéndose contra su propio objeto de estudio y sus demandas de justicia histórica?

Mi cuerpo es mi templo

Mi cuerpo es mi templo. Es mi primer lugar porque es mío. Yo soy la única que puede mandar, gobernar en lo que me pertenece y, por tanto, también es mi deber cuidarlo.

Afrocubanas constituye en sí misma un acto de amor

Llevábamos tiempo soñando con esta Afrocubanas. Las relaciones erótico-amorosas es uno de nuestros intereses porque sabemos que la identidad racial y el color de las piel modulan, de alguna manera, cómo nos vinculamos con las otras personas.

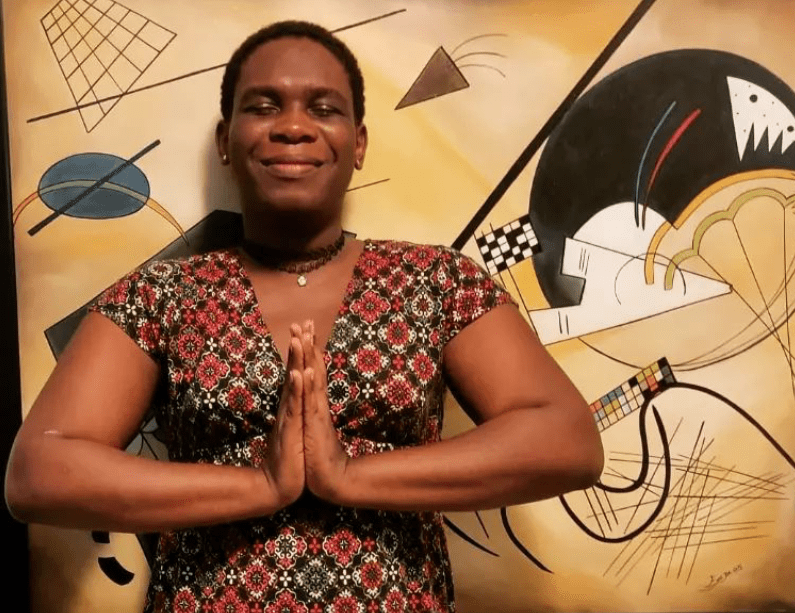

Nada sobre nosotros sin nosotros

Alexander Rodríguez Borges no nació con discapacidad visual, esto le ocurrió luego de un accidente en su juventud. Hoy, a sus 41 años, reflexiona acerca de la necesidad de una educación sexual con enfoques anticapacitistas.